常見問與答

組織捐贈:人體可供移植的的組織包括骨骼、眼角膜、皮膚、小腸、心瓣膜、血管、氣管、軟骨組織、肌腱、骨髓等。

器官捐贈:目前國內移植成功的器官有心臟、肺臟、腎臟、肝臟、胰臟等器官。移植手術可幫助器官衰竭的病患因他人的器官捐贈而獲得新生命。

器官捐贈決定因素在於捐贈者的生理年齡,而不是實際年齡。過去器官捐贈的年齡標準上限是75歲,但也有個案80歲以上仍能捐器官。下列是每一種器官粗略的年齡限制:

|

心

|

65歲

|

肝

|

70歲

|

|

肺

|

65歲

|

腎

|

70歲

|

|

胰

|

65歲

|

眼角膜

|

80歲

|

至於年齡的下限,活體捐贈通常以成年人為原則,屍體捐贈則沒有絕對的年齡下限,視捐贈器官及組織之可用性而定。

根據「人體器官移植條例」第十二條規定:「提供移植之器官,應以無償捐贈方式為之」,器官是出於愛心的捐贈,絕不能有任何交易行為,違反第十二條而從事器官買賣者,可處六個月以上、五年以下有期徒刑。

有時我們必須接受一些不能改變的事實。當專業醫師宣佈腦死時,患者就已經是往生了,必須接受並面對家人死亡的事實。從希望到失望,會造成很大的情緒傷害,接受事實反而有助於療傷過程,允許情緒與傷痛早日恢復。當心愛的家人能以另外一種形式,活在人世間,是一種很大的安慰與鼓舞。

器官捐贈-僅將功能完整器官摘取,移植給血型及組織配對相符之器官衰竭病患。

不可以,植物人沒有腦死。植物人是因腦部病變或其他系統的疾病合併腦病變,導致大腦功能喪失。腦幹功能正常,可維持自發性呼吸、心跳,所以不能捐贈器官。

器官摘取時是採用嚴謹的外科手術標準,如同你在醫院接受任何的外科手術,手術後醫師會仔細縫合並且維護外觀。因此,喪葬事宜必定能如常進行。

基本上,只有是因為腦死,醫療人員與病患家屬開始討論死亡時,才會提出這個問題。若是因為其他原因導致往生(例如細菌感染、癌症、心肺疾病),皆沒有資格器官捐贈。所以表達了器官捐贈的意願,並不會影響到應有的醫療照顧品質。救人是所有醫護人員的責任,他們會竭盡所能來挽救病患的生命,不會因病人或家屬作器官捐贈的決定而有所疏忽。

一般來說,僅在腦死的狀況下,才得施行器官捐贈(腦死僅佔所有死亡人數的1%)。在現行法律下,除了捐贈者本身的意願外,也要取得兩位捐贈者家屬的同意書,始得進行器官捐贈。

可以簽署器官捐贈同意卡,並隨身攜帶。平時請與你的家人、同事、朋友表達你的意願或討論你的想法。

對於健康的人沒有 B型, C型肝炎,則切除 60% 的肝臟也不會對生命造成影響,且肝臟在手術後會再生回來與原來差不多的大小,這也是為什麼可以活體捐肝。

但若是有肝炎,則肝臟會受到病毒的破壞,或多或少會受傷而產生不同程度的纖維化,嚴重的患者到最後會肝硬化。

當肝臟產生纖維化後就不能切除太多,否則會有生命危險,所以肝臟有纖維化的人,不適合當活體捐贈者。

若是肝癌患者,或多或少肝臟有纖維化,但為了要切除癌症,只要腫瘤大小是可切除的,仍是可以進行切肝手術,但是切除的範圍要由外科醫師評估安全性,再決定適不適合切除,以及可以切多少。肝硬化的患者不適合開刀,會有生命危險。

此時,可考慮其他非手術方式治療肝癌。

肝臟移植手術等同於其他住院疾病,健保有幾付,不需額外付手術費;

但必須事先通過審查,才得以健保給付(但有時後因病情需求,某些特殊藥物需自費)。

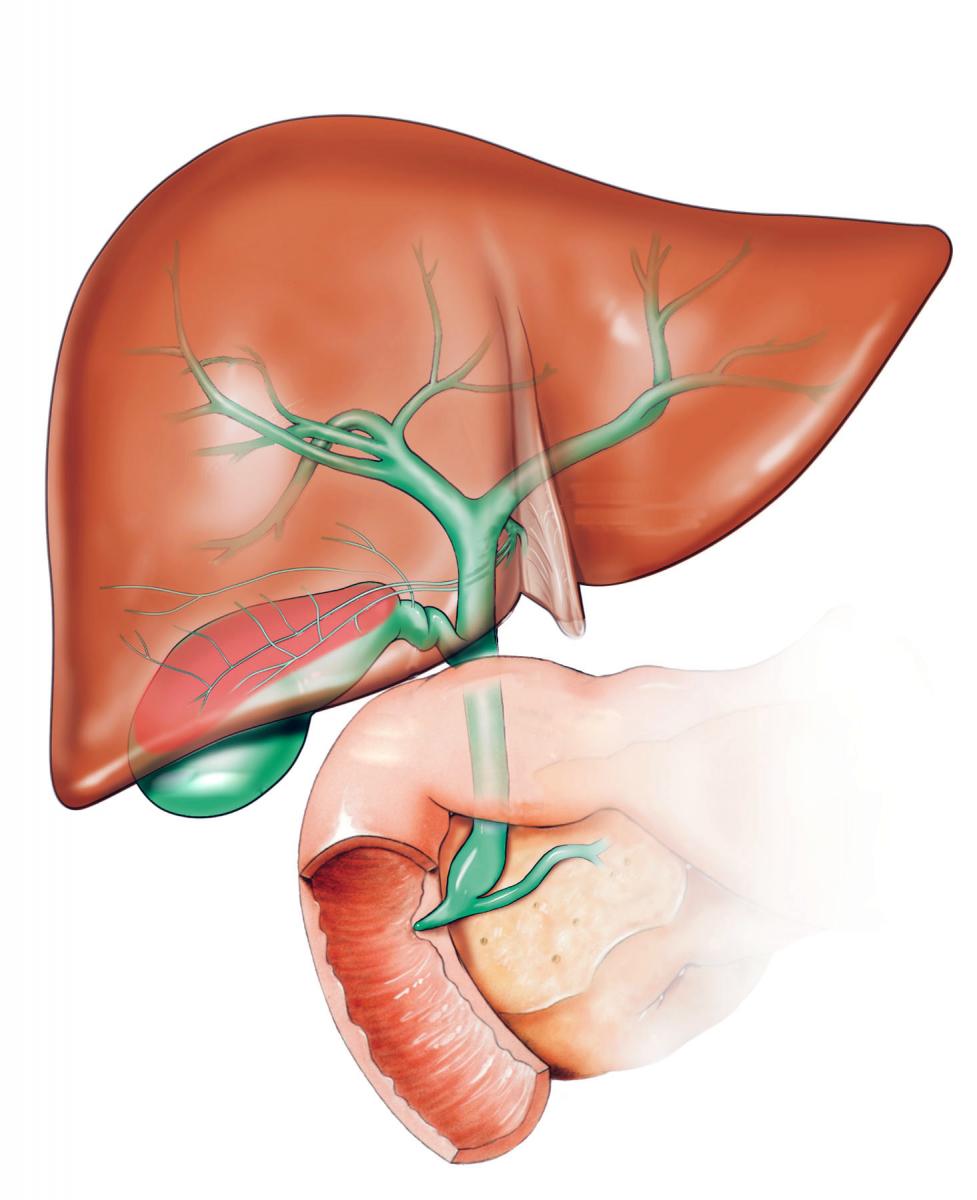

肝臟位於人體的右上腹,分為左、右兩個部份,左肝較小,右肝較大,它是人體最大的消化

器官,具有製造膽汁、抗凝血劑、白蛋白、儲存肝醣、代謝營養物、活化維生素D及解毒的

功能。當罹患肝病末期,無法以內科方法治療時,只能尋求換一個肝臟,來恢復健康、延續

生命。

肝臟與膽道系統

認識腦死,什麼是腦死?

指腦幹壞死,喪失功能,導致呼吸完全停止及全身器官逐漸敗壞。

腦死病患藉由機器來呼吸,靠藥物來維持心跳,血壓等功能,但腦死的患者,

在幾天內就會心跳停止死亡。

什麼原因會造成腦死 ?

造成腦死的原因:

1. 嚴重頭部外傷:車禍、墬樓、槍傷、意外。

2. 嚴重腦中風:大範圍腦中風,腦出血。

3. 其 他:如溺水、腦部缺氧 (上吊,二氧化碳中毒)、藥物中毒。

定義

腦死是因為顱內出血,或中風,或外傷,或缺氧等等,導致腦部及腦幹細胞死亡,

完全喪失功能。經檢查後,若判定為腦死,很遺憾的,表示患者已不可能清醒,

腦死患者通常在幾天內,心跳便會停止。不同於植物人,植物人意思是腦部細胞

尚未完全喪失功能。

治療選擇

在幾天內,腦死患者的心跳即將停止。此時,生命臨終時,可選擇平靜的讓患者離開人間,

或是考慮器官捐贈。在腦死患者的器官尚未衰敗前,移植到其他人身上,藉由另一種方式,

另一個人的身體,讓腦死患者的精神繼續活著,也同時幫助了其他的人,讓愛長留人間。

I C 健保卡之效用

有些國家規定民眾應於駕照上表達器官捐贈之意願,而我國過去是以簽署器官捐贈同意卡表示器官捐贈意願,今因國人幾乎都會隨身攜帶健保IC卡,較駕照更為普及,為推動器官捐贈觀念,衛生署遂自93年6月起,推動「健保IC卡加註器官捐贈意願」作業,方便第一線醫院之醫護人員在積極救治仍無效時,可及早確認病患器官捐贈的意願,也能讓家屬了解當事人的心願,捐贈器官幫助更多病人,讓生命延續、愛留人間。因此,健保卡不僅是一張方便就醫、挽救自己性命的卡片,必要時亦是能拯救他人的卡片。

生命接力 你我參與

【心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引】

- 衛生福利部(以下簡稱本部)為確保心臟停止死亡後器官捐贈者(以下簡稱器官捐贈者)之權益,及器官摘取、分配與移植各項作業之順利執行,特訂定本作業參考指引。

- 器官捐贈者捐贈器官,應符合下列條件:

- 安寧緩和醫療條例第三條第二款之末期病人,並出具第七條第一項第二款或第三款不施行心肺復甦術或維生醫療之意願書獲同意書。

- 人體器官移植條例(以下簡稱移植條例)第六條第一項第一款或第二款所定死後器官捐贈同意書。

- 醫院應建立器官捐贈團隊,其成員應包括醫師、臨床協調人員、社會工作人員及相關醫事人員,負責器官捐贈之勸募、評估、不施行心肺復甦術或維生醫療,或維生醫療之撤除及家屬哀傷撫慰等事項,並定期檢討相關作業程序與成果。

- 臨床醫事人員對於符合本指引第二條器官捐贈條件之病人,應通報醫院器官捐贈團隊進行評估。病人為非病死或可疑為非病死者,應停止器官捐贈作業,但捐贈眼角膜、皮膚、骨骼或其他組織項目者,不在此限。

- 執行器官捐贈者器官摘取手術及受贈者器官移植手術之醫師不得參與撤除維生醫療之過程,依移植條例第五條規定亦不得為捐贈者之死亡判定。

- 執行心臟停止死亡後器官捐贈之醫院,應訂定作業程序並報本部備查。

- 末期病人或其家屬選擇不施行心肺復甦術或維生醫療,或撤除維生醫療進行器官捐贈,醫療團隊應向家屬完整說明器官捐贈之作業流程及病人可能之反應。

- 為減少病人之不適及維持心跳停止後器官之功能,可給予必要之藥物,包括鎮靜、止痛或抗凝血劑等,但原先醫療過程中未使用體外循環機器者,不得為「維持捐贈器官之功能」而另行裝置該機器。

- 醫院之臨床協調人員,應將捐贈者之疾病史、相關血液生化檢驗結果,傳送至財團法人器官捐贈移植登錄中心及受贈醫院,檢驗項目應包括血型、anti-HIV、HBsAg、anti-HBs、anti-HBc、anti-HCV、VDRL (STS)、anti-HTLV Ⅰ+Ⅱ。

- 醫療團隊撤除末期病人維生醫療之地點,得由施行醫院視捐贈者及醫院條件規劃,但於撤除維生醫療前儘可能給予家屬與病人之告別時間。

- 醫療團隊對不施行心肺復甦術或維生醫療,或撤除維生醫療後之病人,應觀察其收縮動脈壓(Systolic blood pressure;SBP)之變化,並記錄SBP降至50mmHg之時間,此時器官開始進入溫缺血(warm ischemic time)狀態;溫缺血時間超過120分鐘者,除組織外,器官不適合繼續進行捐贈移植,應停止器官捐贈作業。

- 不施行心肺復甦術或維生醫療,或已撤除維生醫療之病人,於其心跳自然停止(即體循環停止)後,應有5分鐘之等候觀察期;在此觀察期間,醫療團隊不得執行任何醫療行為,待確認未再出現收縮性血壓或心搏性心率,由主治醫師宣布死亡後,始得進行器官摘取及移植作業。

- 醫療團隊應於病歷中確實記錄下列時間:

- 撤除維生醫療之時間。

- 溫缺血(SBP≦50mmHg)開始時間。

- 血氧濃度(SpO2)降至50%之時間。

- 體循環停止時間(心跳自然停止時間)。

- 「五分鐘等候觀察期」之起迄時間。

- 死亡宣判時間。

- 為維持捐贈器官之可用性,於主治醫師宣判病人死亡後,醫療團隊得依捐贈器官種類及醫療專業判斷,給予必要之處置措施,如低溫設備或灌流系統等。

- 臨床協調人員或社會工作人員應陪同各移植醫院之器官摘取團隊,於到達時或離開手術室前,向家屬致意(包括自我介紹及致謝)。

- 器官摘取手術後,應進行捐贈者遺體傷口縫合,並以皮下縫合為原則,僅其所能維護美觀;於遺體移出手術室前,應確認完成遺體護理作業,並由手術室內最高職位者率領勸募醫院醫療團隊向捐贈者及家屬致意。

資料來源:衛生福利部新聞稿(含檔案下載):https://www.mohw.gov.tw/cp-3569-39046-1.html

* 聲明:所有衛教資訊內容僅供參考使用,無法提供任何醫療行為和取代醫師當面診斷,

若有身體不適的情況發生,請您盡速就醫,以免延誤病情!

全文檢索

全文檢索