亙古以來,細菌就是人類健康的重要威脅,對於外科醫師,更是能讓我們的精心傑作毀於一旦的頭號殺手

乾淨的手術(如人工關節置換),即使在設備最先進的開刀房執行,不可避免的,也有千分之三到五的感染機會

傳統的舊式手術室(無空氣過濾之層流設備),感染率會提高十倍,達到百分之三到五 .......

當然,病患的身體狀況、醫師的技術、手術時間的長短、工作人員的紀律 .......,都會影響手術感染率

除了與手術期間相關的感染狀況,即使安全渡過手術後三個月的恢復期,由於人工關節並無血液循環提供的保護機制,往後的任何時刻,只要有細菌入侵(如皮膚外傷,洗牙、拔牙等牙科處置,或其他足以讓細菌侵入血液循環的情況),人工關節就有被感染的機會

無論原因為何,人工關節一旦被細菌感染,病患及醫護人員就要共同面對漫長而痛苦的後續處理及治療過程

這段過程的痛苦程度,如前所述【*最後一搏 - 又要量身訂做人工關節(上)】

可以達到讓病患輕生的地步,若非親身經歷,無法體驗

這樣的可能性,應該讓每個希望置換關節的病患在手術前充分了解,因為一旦裝上人工關節,就等同燒毀身後走過的木橋,往前踏上不歸路了啊!

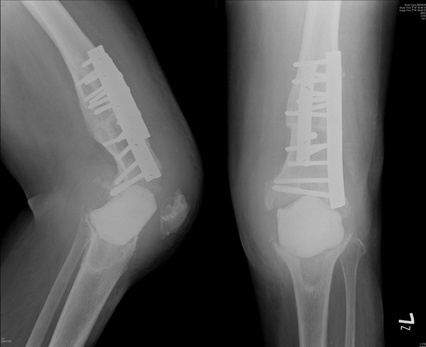

就這位患者來說,以她自己帶來的 X 片判斷:

片中可以看到已經癒合的股骨切痕以及用來固定它的鋼板,推測應是同時進行了切骨矯正以及人工關節置換兩種手術

這樣的術式,該醫師可能花了很長的時間來完成,加上因此產生的較大範圍組織切割,造成了不幸的感染

之後,她曾在同一家醫院接受了關節鏡沖洗以及切開清創手術,試圖挽救已受感染的人工關節

無奈,最後仍必須接受第四次手術,移除辛苦裝上的人工關節

可惜的是,手術後,病患並未接受完整的抗生素治療就出院了,而且,失去功能的患肢也沒有用任何方式固定,治療也就失敗了!

所幸,住院後,在抗生素的治療下,用護膝固定的膝關節,紅腫逐漸消退,病患也慢慢露出笑容

六週後,病情穩定,血液發炎指數也明顯降低,就放心讓她出院,

並安排在門診繼續接受口服抗生素治療,順利的話,預計經過六週後再次入院接受完整的手術治療

出院前,照了如下的完整下肢 X 光片,為最後一搏預做準備:

待續 .......

全文檢索

全文檢索